京都府

-

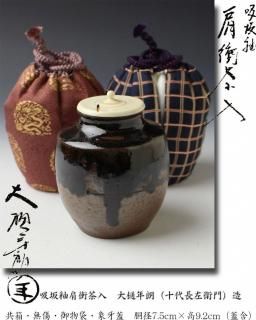

鶴香合 岡本漆専堂作 尋牛斎(久田宗也)好・書付

鶴香合 岡本漆専堂作 尋牛斎(久田宗也)好・書付 SOLD OUT

◇岡本漆専堂・・京都を代表する老舗の漆器店。

SOLD OUT

◇岡本漆専堂・・京都を代表する老舗の漆器店。

◇表千家・尋牛斎(久田宗也)宗匠の御好みで書付があります。

◇作品は、状態良好です。(指摘あり)

◇30年前頃の作品です。

◇十二代 久田宗也(尋牛斎)・・大正14年、生まれ。表千家流久田家12代。表千家13代千宗左にまなぶ。表千家流茶道教授として活躍。博識で知られ,「茶の道具」「茶の湯用語集」などの著作がある。不審庵理事をつとめた。平成22年没。85歳。京都出身。京大卒。 -

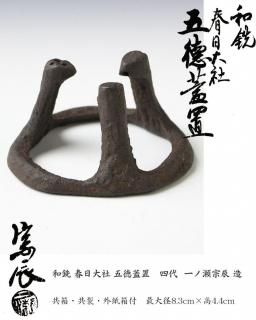

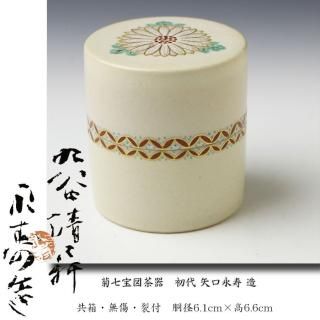

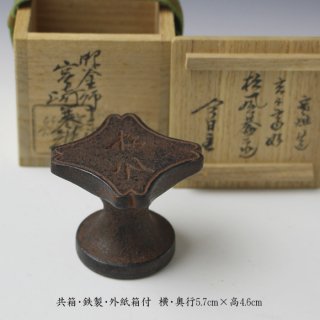

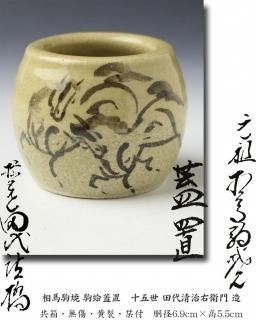

宝尽し金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造

宝尽し金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造 68,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

68,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

◇鉄地に宝尽し金銀象嵌が三方向にあり、出来がよいです。

◇作品、きれいで状態良好です。箱は経年感あり。

◇30年〜40年前頃の作品 。 -

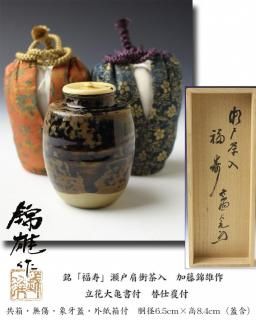

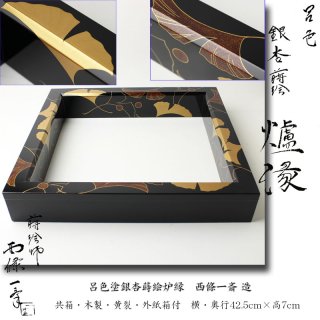

独楽繋ぎ蒔画大棗 九代 西村彦兵衛(象彦) 作 而妙斎書付

独楽繋ぎ蒔画大棗 九代 西村彦兵衛(象彦) 作 而妙斎書付  SOLD OUT

◇西村彦兵衛(九代)・・昭和40年、象彦を継承する。皇居新宮殿の玉座の塗加工、伊勢神宮第62回式年遷宮における御神宝調製にも携わる。

SOLD OUT

◇西村彦兵衛(九代)・・昭和40年、象彦を継承する。皇居新宮殿の玉座の塗加工、伊勢神宮第62回式年遷宮における御神宝調製にも携わる。

◇表千家・而妙斎宗匠の書付があります。一閑塗ですので、軽いです。

◇きれいで状態良好です。

◇20年前頃の作品。

◇而妙斎・・昭和13年、生まれ。表千家14代家元。13代即中斎の長男で、昭和42年に大徳寺の方谷浩明老師より「而妙斎」の号を与えられて宗員となる・・ -

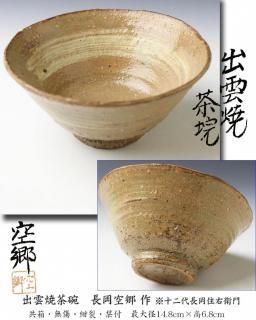

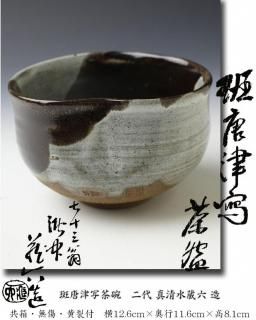

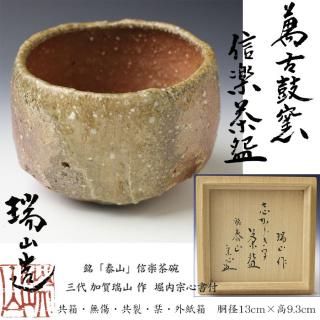

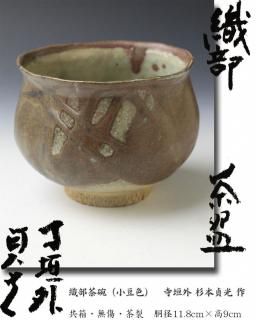

雪笹絵茶碗 二代 宮川香雲 作

雪笹絵茶碗 二代 宮川香雲 作 55,000円(内税)

◇宮川香雲(二代)・・昭和13年、京都生。父は宮川香斎から分家した龍谷焼初代宮川香雲。昭和55年、二代香雲を襲名。現在、三代目。

55,000円(内税)

◇宮川香雲(二代)・・昭和13年、京都生。父は宮川香斎から分家した龍谷焼初代宮川香雲。昭和55年、二代香雲を襲名。現在、三代目。

◇笹に積もった雪が感じよい茶碗です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇30年〜40年前頃の作品。 -

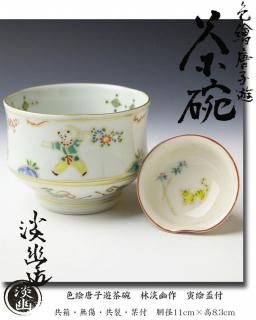

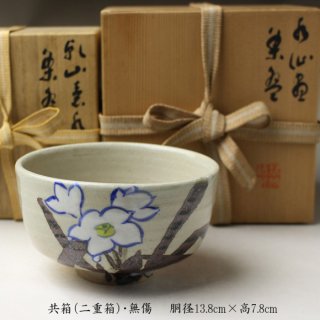

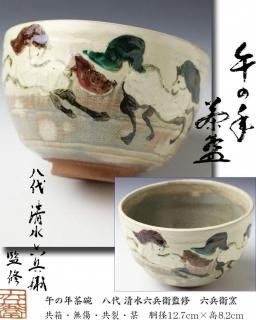

仁清金雲松鶴茶碗 加藤利昇 作

仁清金雲松鶴茶碗 加藤利昇 作 43,000円(内税)

◇加藤利昇(三代)・・昭和21年、二代・利昇の長男として京都に生まれる。永楽即全の絵付師と活躍した後、昭和54年に三代利昇を襲名する。同60年、京都市伝統美術功労賞受賞。平成元年、京都高島屋にて個展他。

43,000円(内税)

◇加藤利昇(三代)・・昭和21年、二代・利昇の長男として京都に生まれる。永楽即全の絵付師と活躍した後、昭和54年に三代利昇を襲名する。同60年、京都市伝統美術功労賞受賞。平成元年、京都高島屋にて個展他。

◇よく描かれた華やかな作品です。

◇きれいで状態良好です。

◇20〜30年前頃の作品。 -

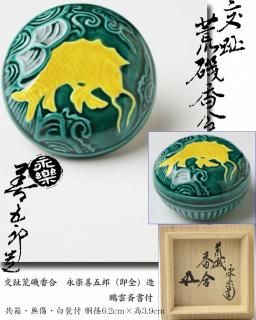

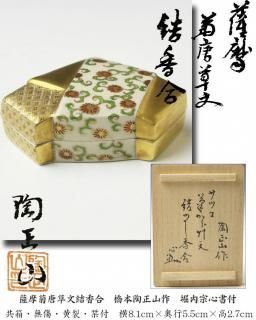

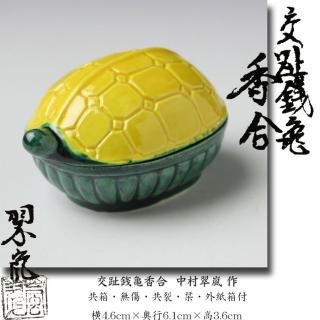

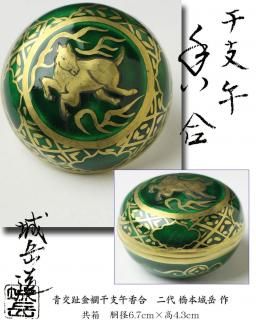

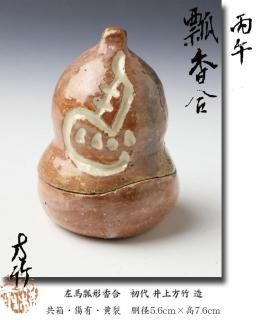

交趾 蕗の薹香合 山本一如 作

交趾 蕗の薹香合 山本一如 作  11,000円(内税)

◇山本一如・・ 昭和24年 大阪に生まれ。初代中村翠嵐に師事する。総本山仁和寺顧問。真言宗御室派中山寺住職・杉本勇乗氏より「一如」と命名される。京都清水焼展グランプリ。京都清水焼展通産大臣賞他。

11,000円(内税)

◇山本一如・・ 昭和24年 大阪に生まれ。初代中村翠嵐に師事する。総本山仁和寺顧問。真言宗御室派中山寺住職・杉本勇乗氏より「一如」と命名される。京都清水焼展グランプリ。京都清水焼展通産大臣賞他。

◇大きさは、小振りです。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇30年前頃の作品。 -

黒真塗五重縁高 川瀬表完 作

黒真塗五重縁高 川瀬表完 作 SOLD OUT

◇川瀬表完・・昭和12年、京都生。父・初代表完に師事。兄・表完(本名・厚)とともに二代表完を名乗り、京塗りを受け継ぐ。京漆器伝統工芸士。

SOLD OUT

◇川瀬表完・・昭和12年、京都生。父・初代表完に師事。兄・表完(本名・厚)とともに二代表完を名乗り、京塗りを受け継ぐ。京漆器伝統工芸士。

◇表完さんらしい、しっかりした黒真塗の縁高です。

◇中は、特に問題なく状態良好で、底面は、多少畳スレがありますが、仕方がない程度です。基本的に良い方です。

◇30年前頃の作品です。 -

仁清写 鶴香合 手塚桐鳳 作

仁清写 鶴香合 手塚桐鳳 作 SOLD OUT

◇手塚桐鳳(とうほう)・・京焼の手塚石雲(充)が監修した窯作。

SOLD OUT

◇手塚桐鳳(とうほう)・・京焼の手塚石雲(充)が監修した窯作。

◇可愛らしい鶴の香合です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇20年前頃の作品。 -

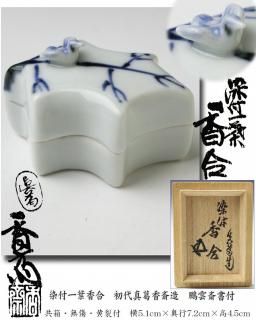

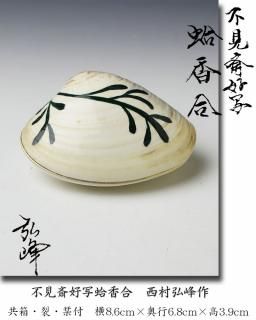

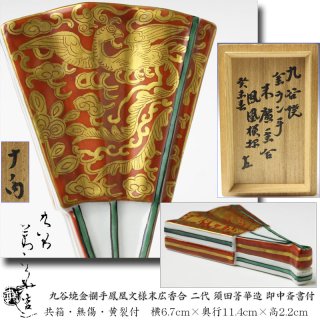

青華開扇香合 大丸北峰 造

青華開扇香合 大丸北峰 造 10,000円(内税)

◇大丸北峰(二代)・・大正5年、生まれ。先代北峰・清水六兵衛に師事する。京展、全関西展ほか審査員。京都工美協理事。

10,000円(内税)

◇大丸北峰(二代)・・大正5年、生まれ。先代北峰・清水六兵衛に師事する。京展、全関西展ほか審査員。京都工美協理事。

◇雰囲気のある香合です。

◇作品は、状態良好です。箱は経年感あり。

◇50年前頃の作品。 -

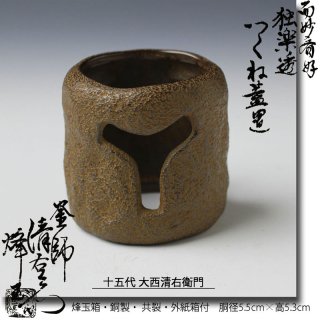

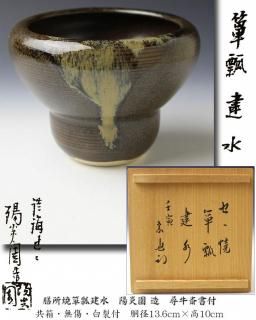

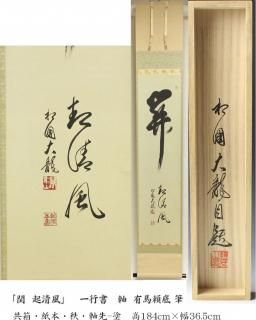

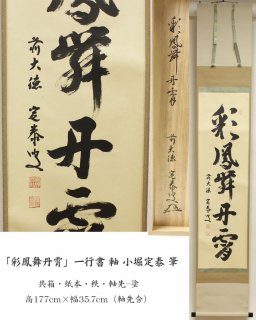

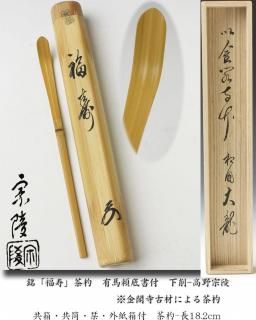

銘「薄氷」茶杓 有馬頼底書付 下削-谷村弥三郎

銘「薄氷」茶杓 有馬頼底書付 下削-谷村弥三郎 25,000円(内税)

◇有馬頼底・・昭和八年東京生。大龍窟と号す。相国寺専門道場に掛錫、大津櫪堂に師事。同43年相国寺塔頭大光明寺住職、平成七年相国寺派管長に就、同時に金閣寺、銀閣寺住職を兼ねる。

25,000円(内税)

◇有馬頼底・・昭和八年東京生。大龍窟と号す。相国寺専門道場に掛錫、大津櫪堂に師事。同43年相国寺塔頭大光明寺住職、平成七年相国寺派管長に就、同時に金閣寺、銀閣寺住職を兼ねる。

◇しぼ竹を使われた茶杓で、薄氷のような景色があり、銘にぴったりです。

◇作品はきれいで状態良好です。

◇30年前頃の作品。

◇谷村弥三郎・・奈良県生駒市の竹芸師。 -

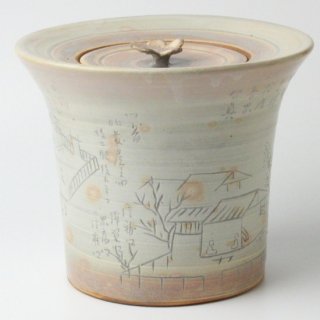

お多福香合 六兵衛窯

お多福香合 六兵衛窯 SOLD OUT

◇京焼の八代・六兵衛窯の作品です。

SOLD OUT

◇京焼の八代・六兵衛窯の作品です。

◇可愛らしい、お多福香合です。

◇作品は、状態良好です。

◇10年前頃の作品です。 -

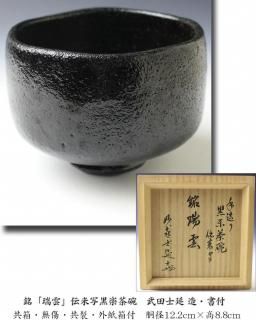

金地白梅図茶碗 山川敦司 作

金地白梅図茶碗 山川敦司 作 SOLD OUT

◇山川敦司・・昭和37年京都に三代山川巌の長男として生まれる。同57年京都府立陶工訓練所に入所。昭和58年京都市立工業試験所に入所。昭和61年、伝統工芸近畿支部展入選。平成20年、伝統工芸士に認定他。

SOLD OUT

◇山川敦司・・昭和37年京都に三代山川巌の長男として生まれる。同57年京都府立陶工訓練所に入所。昭和58年京都市立工業試験所に入所。昭和61年、伝統工芸近畿支部展入選。平成20年、伝統工芸士に認定他。

◇表面は金地で大きく梅の花が描かれて、感じよいです。

◇きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇平成20年以後の作品。(栞より)