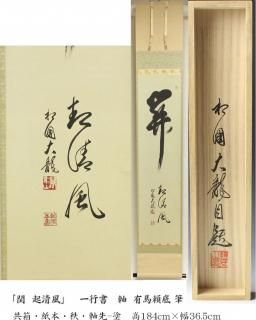

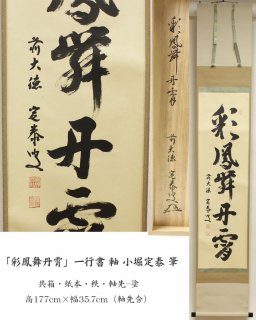

無季

-

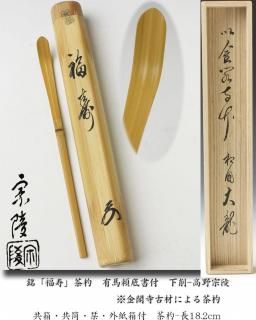

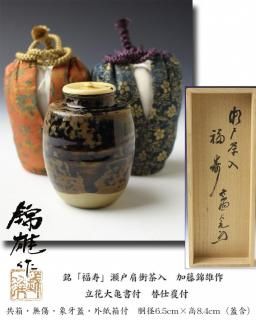

銘「福寿」瀬戸肩衝茶入 加藤錦雄 作 立花大亀書付 替仕覆付

SOLD OUT

◇加藤錦雄(かねお)・・長谷窯 赤津焼き。瀬戸市にて作陶。昭和9年生まれ。日本伝統工芸展入選。日本工芸会東海支部展入選他。

銘「福寿」瀬戸肩衝茶入 加藤錦雄 作 立花大亀書付 替仕覆付

SOLD OUT

◇加藤錦雄(かねお)・・長谷窯 赤津焼き。瀬戸市にて作陶。昭和9年生まれ。日本伝統工芸展入選。日本工芸会東海支部展入選他。

◇立花大亀和尚の箱書があります。

◇作品は、きれいで状態良好です。)

◇30年前頃の作品です。

◇立花大亀・・明治32年、大阪府生。大徳寺塔頭徳禅寺住職を経て、大徳寺山内に如意庵を再興。昭和54年、大徳寺松源院を再建。平成17年、遷化。 -

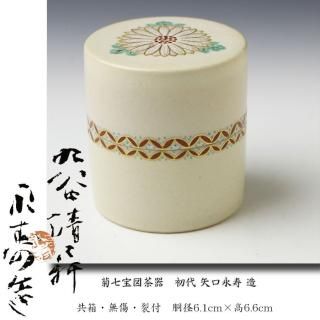

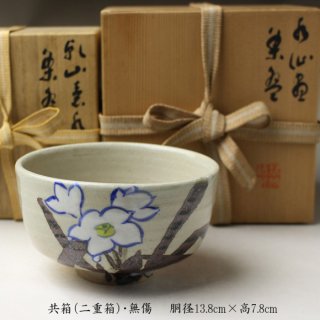

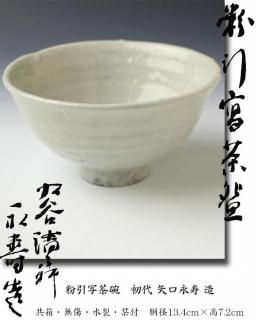

粉引写茶碗 初代 矢口永寿 造

SOLD OUT

◇初代矢口永寿・・ 明治3年、江沼郡山中温泉の湯宿の子として生まれる。明治37年に京都より永楽保全の門下滝口加全ら陶工数名を招き、自邸に磁窯を築き永寿窯を開窯、さらに同39年には清水六兵衛の門人・戸山寒山も招いて染付磁器を中心に食器類を多く制作したがその後は赤絵・祥瑞・乾山・仁清など京焼と色絵磁器の名手として茶陶中心に作風を変えた。また、陶芸のほか書画、料理にも秀で北大路魯山人・・

粉引写茶碗 初代 矢口永寿 造

SOLD OUT

◇初代矢口永寿・・ 明治3年、江沼郡山中温泉の湯宿の子として生まれる。明治37年に京都より永楽保全の門下滝口加全ら陶工数名を招き、自邸に磁窯を築き永寿窯を開窯、さらに同39年には清水六兵衛の門人・戸山寒山も招いて染付磁器を中心に食器類を多く制作したがその後は赤絵・祥瑞・乾山・仁清など京焼と色絵磁器の名手として茶陶中心に作風を変えた。また、陶芸のほか書画、料理にも秀で北大路魯山人・・

◇初代永寿の粉引作品って、あまり見かけないです。

◇作品は、状態良好です。

◇明治〜昭和前期の作品。 -

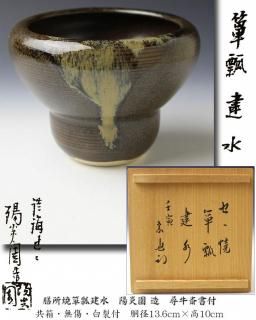

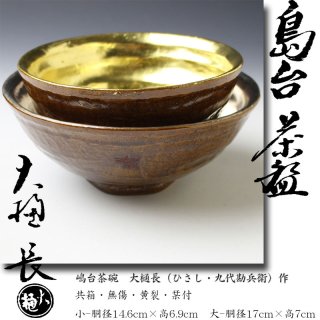

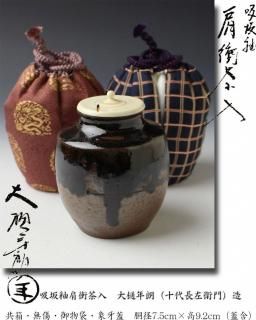

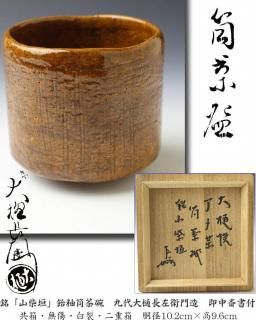

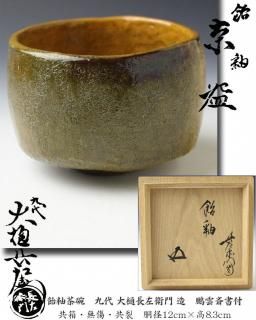

飴釉茶碗 九代大樋長左衛門造 鵬雲斎書付 ※大樋焼

SOLD OUT

◇大樋長左衛門(九代)・・明治34年生まれ。江戸前期から加賀藩前田家御用窯として代々茶道具を製してきた大樋家の宗家。昭和9年に九代目襲名。中興の祖といわれた五代に匹敵する名工といわれた。昭和61年、没。

飴釉茶碗 九代大樋長左衛門造 鵬雲斎書付 ※大樋焼

SOLD OUT

◇大樋長左衛門(九代)・・明治34年生まれ。江戸前期から加賀藩前田家御用窯として代々茶道具を製してきた大樋家の宗家。昭和9年に九代目襲名。中興の祖といわれた五代に匹敵する名工といわれた。昭和61年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。

◇使う場所により表情が違う、よい茶碗です。

◇作品は、きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇50年前頃の作品。

◇鵬雲斎・・・大正12年、京都府生まれ。同志社大学卒業後、ハワイ大学修学、韓国・中央大學校大学院博士課程修了・・ -

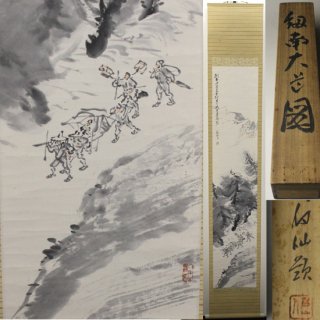

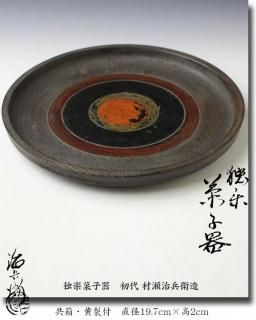

独楽菓子器 初代 村瀬治兵衛 造

SOLD OUT

◇村瀬治兵衛(初代)・・・明治30年、江戸時代から続く名古屋の木地師の家に生まれる。薄手の挽物を得意とした。魯山人と出会い、薄挽きの中に大胆さがある作風を確立する。木地師と塗師の両方の仕事を手掛け、一貫制作を始める。後に東京の料亭等から注文が増え、昭和26年に東京へ転居する。昭和51年、に代に家督を譲って隠居し、「治庵」と号す。晩年は、樂茶碗の制作でも名を知られる。昭和60年、没

独楽菓子器 初代 村瀬治兵衛 造

SOLD OUT

◇村瀬治兵衛(初代)・・・明治30年、江戸時代から続く名古屋の木地師の家に生まれる。薄手の挽物を得意とした。魯山人と出会い、薄挽きの中に大胆さがある作風を確立する。木地師と塗師の両方の仕事を手掛け、一貫制作を始める。後に東京の料亭等から注文が増え、昭和26年に東京へ転居する。昭和51年、に代に家督を譲って隠居し、「治庵」と号す。晩年は、樂茶碗の制作でも名を知られる。昭和60年、没

◇古作風で、出来のよい作品です。

◇状態良好です。

◇昭和39年以降の作品。(栞より) -

煤竹 結界 黒田宗傳 造

SOLD OUT

◇黒田宗傳(三代)・・初代宗傳は、十代黒田正玄の次男として生まれる。万国博覧等に出品し主なる賞を受賞。三代は、二代宗傳の長男として生まれ、昭和37年後藤瑞巖老大使の勧めにより三代宗傳を襲名する。昭和42年、建仁寺管長竹田益州大使より弄竹軒の軒号を贈られる。現在、四代目。

煤竹 結界 黒田宗傳 造

SOLD OUT

◇黒田宗傳(三代)・・初代宗傳は、十代黒田正玄の次男として生まれる。万国博覧等に出品し主なる賞を受賞。三代は、二代宗傳の長男として生まれ、昭和37年後藤瑞巖老大使の勧めにより三代宗傳を襲名する。昭和42年、建仁寺管長竹田益州大使より弄竹軒の軒号を贈られる。現在、四代目。

◇煤竹と3種類の木材で作られています。あるようで、あまりない宗傳さんの結界です。

◇作品は、状態良好です。(指摘あり)

◇30〜40年前頃の作品。 -

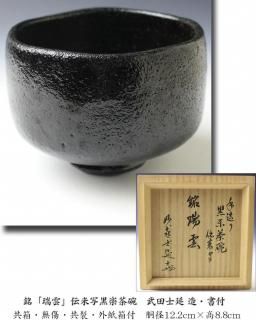

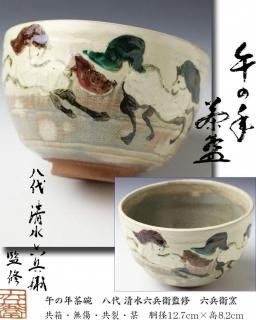

黒茶碗 三代 中村道年 造

SOLD OUT

◇中村道年(三代)・・昭和十三年正次の長男として名古屋に生まれる。愛知県立旭丘高校美術課彫刻科を卒業後、父を師として楽焼に専念修業。昭和四十八年に三代目を継ぎ、先代の志した光悦風茶碗を主体として作陶に精進。昭和六十三年、歿。

黒茶碗 三代 中村道年 造

SOLD OUT

◇中村道年(三代)・・昭和十三年正次の長男として名古屋に生まれる。愛知県立旭丘高校美術課彫刻科を卒業後、父を師として楽焼に専念修業。昭和四十八年に三代目を継ぎ、先代の志した光悦風茶碗を主体として作陶に精進。昭和六十三年、歿。

◇黒の中に少し赤が入っているタイプの黒楽茶碗です。

◇作品はきれいで状態良好です。

◇40年〜50年前頃の作品。 -

青華高砂手花瓶 四代 三浦竹泉 造

SOLD OUT

◇三浦竹泉(四代)・・明治44年二代竹泉の長男として生れ、昭和六年、四代竹泉を継承する。主に煎抹茶器を製作。昭和47年五代竹泉に譲り隠居する。昭和51年没。現在、五代目。

青華高砂手花瓶 四代 三浦竹泉 造

SOLD OUT

◇三浦竹泉(四代)・・明治44年二代竹泉の長男として生れ、昭和六年、四代竹泉を継承する。主に煎抹茶器を製作。昭和47年五代竹泉に譲り隠居する。昭和51年没。現在、五代目。

◇この手の竹泉さんの花瓶は、大と中の大きさがありますが、大の方です。

◇作品は、状態良好です。箱に指摘あり。

◇60年〜70年前頃の作品。 -

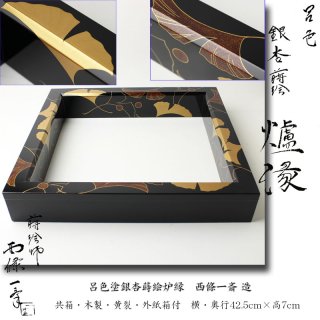

朱金地鶴平棗 内銀地 鈴木睦美 造 鵬雲斎書付

88,000円(内税)

◇鈴木睦美(すずきむつみ)・・昭和17年、二代鈴木表朔の次男として京都生まれる。京漆器の伝統を受け継ぎ、用の美をそなえ、手にとって使い、肌で漆のよさがわかるような作品を製作。ニューヨークメトロポリタン博物館、サンフランシスコ東洋博物館にて展示他。平成21年、没。

朱金地鶴平棗 内銀地 鈴木睦美 造 鵬雲斎書付

88,000円(内税)

◇鈴木睦美(すずきむつみ)・・昭和17年、二代鈴木表朔の次男として京都生まれる。京漆器の伝統を受け継ぎ、用の美をそなえ、手にとって使い、肌で漆のよさがわかるような作品を製作。ニューヨークメトロポリタン博物館、サンフランシスコ東洋博物館にて展示他。平成21年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。鶴蒔絵と朱金が上品です。

◇きれいで状態良好です。

◇昭和54年頃の作品。 -

沈金松葉松笠模様中棗 前志芸男 造 ※輪島塗

SOLD OUT

◇初代・前志芸男(まえしげお)・・伯父の人間国宝・前大峰に師事する。チリー芸術会賞、輪島市長賞。日本工芸会員他。現在、二代目。

沈金松葉松笠模様中棗 前志芸男 造 ※輪島塗

SOLD OUT

◇初代・前志芸男(まえしげお)・・伯父の人間国宝・前大峰に師事する。チリー芸術会賞、輪島市長賞。日本工芸会員他。現在、二代目。

◇表面・蓋裏・立ち上がりが細かく沈金蒔絵された作品です。

◇作品は、状態良好です。箱は、結構経年感あり。

◇50年〜70年前頃の作品。 -

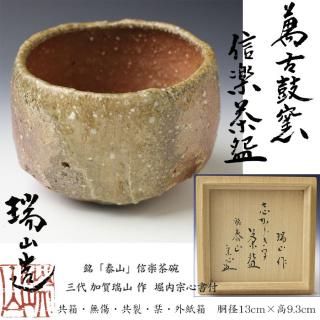

那智黒蓬莱山茶碗 二代 寒川栖豊 作

SOLD OUT

◇箱書の印尽の印は、1つは栖豊の印ですが、3つは、栖豊以外の印がおされていて、詳細が不明で、訳あり価格です。蓬莱山は、雲が掛かり、割と感じがよいです。

那智黒蓬莱山茶碗 二代 寒川栖豊 作

SOLD OUT

◇箱書の印尽の印は、1つは栖豊の印ですが、3つは、栖豊以外の印がおされていて、詳細が不明で、訳あり価格です。蓬莱山は、雲が掛かり、割と感じがよいです。

◇寒川栖豊(二代)昭和21年生まれ。父は紀州焼葵窯で那智黒釉を創始した初代栖豊。父に師事し、51年、二代栖豊襲名。那智黒を中心として、那智黒と色絵、色釉の組み合わせによる優美な茶陶を制作。

◇作品は、きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇30年前頃の作品。 -

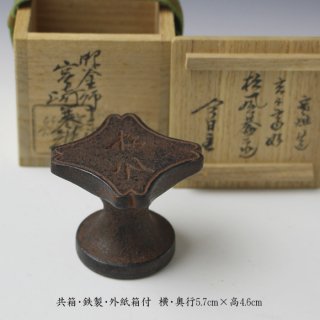

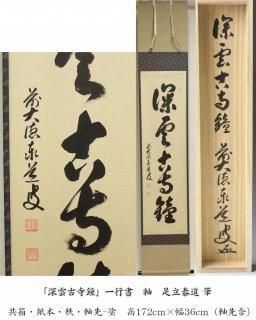

唐松金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造

唐松金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造 55,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

55,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

◇鉄地に唐松金銀象嵌が三方向にあり、1本の象嵌なかにも濃淡があり、感じよいです。

◇作品、基本的にきれいで状態良好です。(指摘あり)

◇30年〜40年前頃の作品 。 -

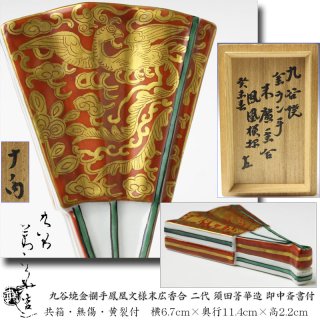

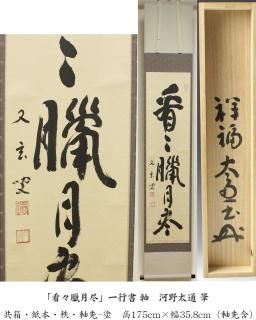

浅黄交趾鳳凰紋皆具 伊藤南山造 鵬雲斎好・書付

浅黄交趾鳳凰紋皆具 伊藤南山造 鵬雲斎好・書付 280,000円(内税)

◇伊藤南山・・昭和34年、京都生。平成11年、伝統工芸士に認定される。平成17年、浅黄交趾鳳凰紋皆具が鵬雲斎大宗匠の御好物となる。平成20年、京都迎賓館において作品使用。令和7年、没。

280,000円(内税)

◇伊藤南山・・昭和34年、京都生。平成11年、伝統工芸士に認定される。平成17年、浅黄交趾鳳凰紋皆具が鵬雲斎大宗匠の御好物となる。平成20年、京都迎賓館において作品使用。令和7年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の御好で書付があります。華やかな作品です。

◇きれいで状態良好です。

◇平成17年以降の作品。

◇ 鵬雲斎・・・大正12年、京都府生まれ。同志社大学卒業後、ハワイ大学修学、韓国・中央大學校大学院博士課程修了。昭和24年、大徳寺管長後藤瑞巌老師のもとで修業得度・・