10,000円〜15,000円未満

-

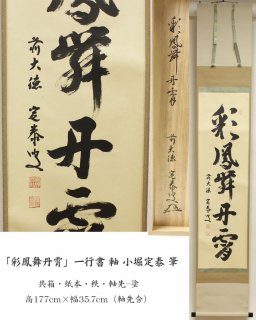

「彩鳳舞丹霄」一行書 軸 小堀定泰 筆

SOLD OUT

◇小堀定泰(こぼりじょうたい)・・明治44年、佐賀県生まれ。虎渓山僧堂で修行、昭和13年、大徳寺派近江狐篷庵住職に就任。江戸前期の茶匠、造園家として有名な小堀遠州の末裔。昭和40年に長年朽ち果てていた近江の狐篷庵(小堀家菩提寺)の本堂及び庭の再興に着手。一行物茶掛など書を能くする。次男は建仁寺管長小堀泰厳。

「彩鳳舞丹霄」一行書 軸 小堀定泰 筆

SOLD OUT

◇小堀定泰(こぼりじょうたい)・・明治44年、佐賀県生まれ。虎渓山僧堂で修行、昭和13年、大徳寺派近江狐篷庵住職に就任。江戸前期の茶匠、造園家として有名な小堀遠州の末裔。昭和40年に長年朽ち果てていた近江の狐篷庵(小堀家菩提寺)の本堂及び庭の再興に着手。一行物茶掛など書を能くする。次男は建仁寺管長小堀泰厳。

◇指摘あるものの、基本的にはきれいな方です。

◇30年前頃の作品。

◇彩鳳舞丹霄(さいほう たんしょうにまう)・・「彩鳳」というのは、五色の羽を輝かせながら舞う鳳凰のこと・・ -

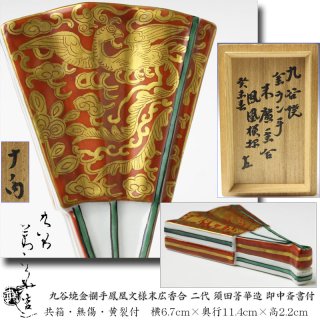

染付唐草香合 二代 伊東陶山 造

12,000円(内税)

◇伊東陶山(二代)・・明治四年生。旧近江膳所藩の家老本多久邦の四男として生まれる。内海吉堂に日本画を学んだが、その人柄と技法が見込まれ、初代陶山の後継者として入籍。大正九年、膳所陽炎園復興に尽力、新窯完成。定展審査員をはじめ重職を歴任する。昭和十二年、没。

染付唐草香合 二代 伊東陶山 造

12,000円(内税)

◇伊東陶山(二代)・・明治四年生。旧近江膳所藩の家老本多久邦の四男として生まれる。内海吉堂に日本画を学んだが、その人柄と技法が見込まれ、初代陶山の後継者として入籍。大正九年、膳所陽炎園復興に尽力、新窯完成。定展審査員をはじめ重職を歴任する。昭和十二年、没。

◇あまり見かけた事のない香合です。

◇作品は、状態良好です。

◇大正〜昭和初期頃の作品。 -

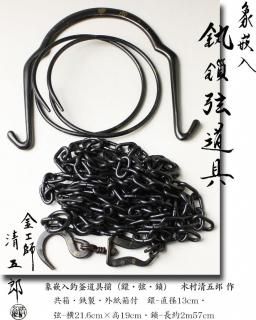

象嵌入釣釜道具揃(釜鐶・釜鎖・釜弦)木村清五郎作

14,000円(内税)

◇新潟県の金工師・木村清五郎さんの作品です。

象嵌入釣釜道具揃(釜鐶・釜鎖・釜弦)木村清五郎作

14,000円(内税)

◇新潟県の金工師・木村清五郎さんの作品です。

◇菊桐の象嵌入です。

◇錆と使用スレありますが、使用には問題ない程度です。

◇30年前頃の作品。 -

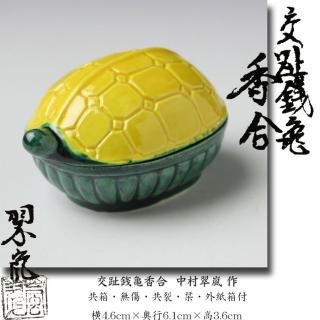

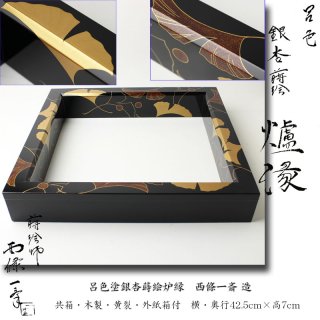

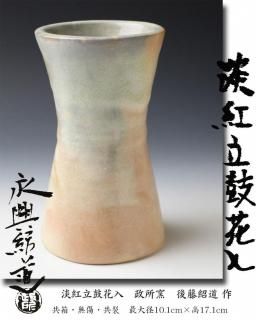

淡紅立鼓花入 政所窯 後藤紹道作 ※永興紹道

12,000円(内税)

◇後藤紹道(陶名:永興紹道)・・・京都の東山区の圓徳永興院住職。政所窯は、高台寺・円徳院のお庭焼として先代住職後藤明道が開窯し、30年余楽焼・織部などを焼いた。平成六年に政所窯主となる。

淡紅立鼓花入 政所窯 後藤紹道作 ※永興紹道

12,000円(内税)

◇後藤紹道(陶名:永興紹道)・・・京都の東山区の圓徳永興院住職。政所窯は、高台寺・円徳院のお庭焼として先代住職後藤明道が開窯し、30年余楽焼・織部などを焼いた。平成六年に政所窯主となる。

◇3月の使用によく合う花入です。楽系柔陶ですが、厚めに焼かれているので、見た目よりやや重く感じると思います。

◇作品は、きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇20〜30年前頃の作品。 -

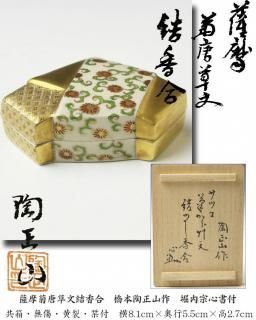

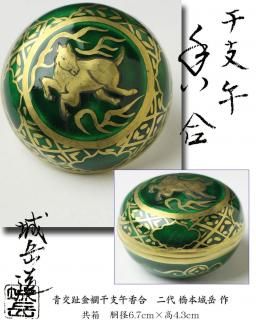

色絵鱗鶴文喰籠 橋本城岳 造 ※食篭・喰篭・食籠

10,000円(内税)

◇橋本城岳(初代)・・明治40年、福井県生。井上春峰に師事する。昭和30年京都鳴滝に築窯。同32年に五条坂に移る。現在、二代目。

色絵鱗鶴文喰籠 橋本城岳 造 ※食篭・喰篭・食籠

10,000円(内税)

◇橋本城岳(初代)・・明治40年、福井県生。井上春峰に師事する。昭和30年京都鳴滝に築窯。同32年に五条坂に移る。現在、二代目。

◇鱗鶴文のブルーと金彩の色合いが感じよいです。

◇中に薄っすらシミがあります。それ以外は、状態良好です。

◇40年頃の作品。 -

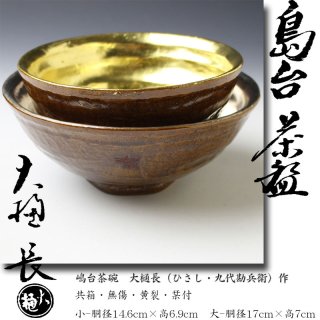

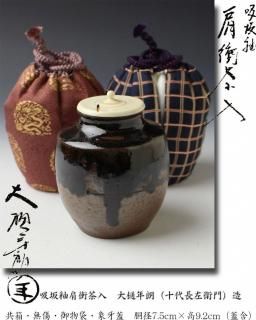

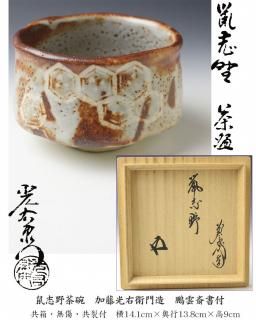

細口筒掛花入 大樋年朗 造 ※大樋年郎(十代大樋長左衛門)

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

細口筒掛花入 大樋年朗 造 ※大樋年郎(十代大樋長左衛門)

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

◇大樋年朗・・昭和2年、九代大樋長左衛門の長男として生まれる。同24年、東京芸大卒業。同62年、十代大樋長左衛門襲名。平成2年、大樋美術館を開館。平成23年、文化勲章受章。平成28年、「長左衛門」の名跡を長男・大樋年雄に譲って、以後は陶冶斎を名乗る。令和5年、没。

◇枯木のような面白みのある掛花入です。

◇作品は、きれいで状態良好です。箱はやや経年感あり

◇50年前頃の作品。 -

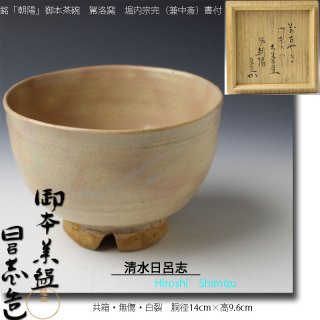

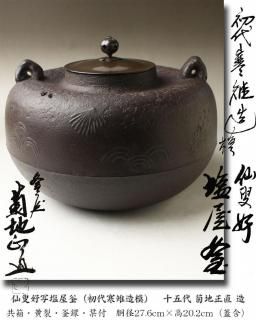

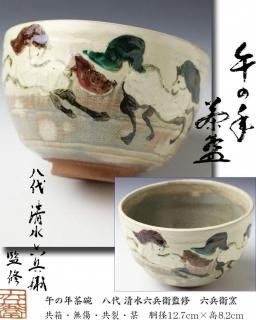

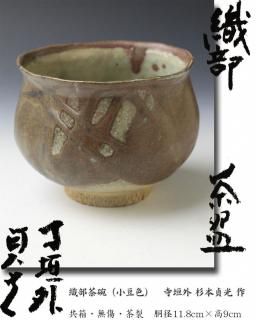

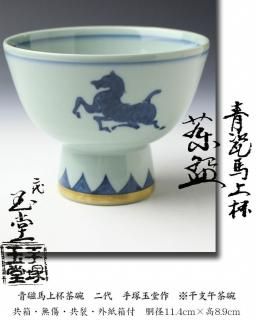

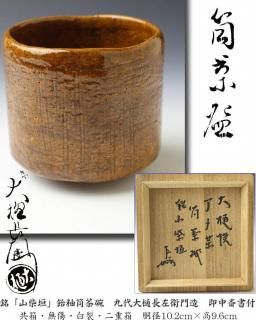

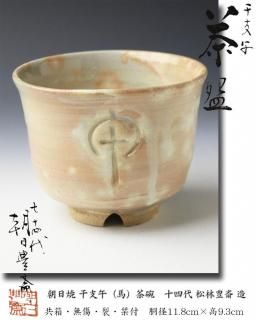

朝日焼 干支午(馬)茶碗 十四代 松林豊斎 造

SOLD OUT

◇松林豊斎(十四代)・・大正10年、遠州七窯の朝日焼の窯元に生れる。楠部弥弌に師事する。昭和21年十四代、継承。平成16年、没。現在、十六代目。

朝日焼 干支午(馬)茶碗 十四代 松林豊斎 造

SOLD OUT

◇松林豊斎(十四代)・・大正10年、遠州七窯の朝日焼の窯元に生れる。楠部弥弌に師事する。昭和21年十四代、継承。平成16年、没。現在、十六代目。

◇中国の象形文字から引用した「午」の茶碗です。令和8年は午年です。干支の茶碗に如何でしょう。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇平成2年に入る少し前の作品。 -

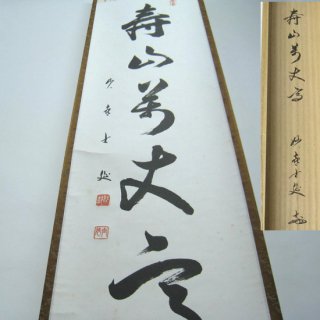

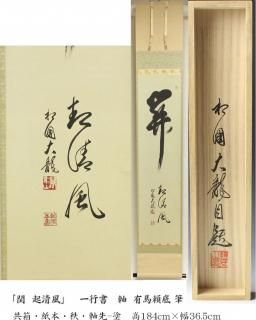

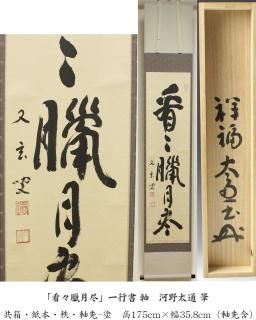

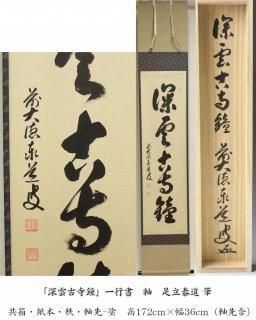

「深雲古寺鐘」一行書 軸 足立泰道 筆

SOLD OUT

◇足立泰道・・昭和12年、生まれ。臨済宗大徳寺派、瑞龍山 雲澤禅寺(兵庫県)住職。

「深雲古寺鐘」一行書 軸 足立泰道 筆

SOLD OUT

◇足立泰道・・昭和12年、生まれ。臨済宗大徳寺派、瑞龍山 雲澤禅寺(兵庫県)住職。

◇きれいで、状態良好です。

◇20年前頃の作品。

◇流水寒山路(りゅうすい かんざんの みち) 深雲古寺鐘(しんうん こじの かね )・・谷川の水の音を耳にしながら、寒山の路を歩いていると、深くたちこめる雲の彼方から、古寺の鐘の音が聞こえてきた。静かな自然の情景そのものに五感を研ぎ澄まし、透きとおった心で感応する情景。 -

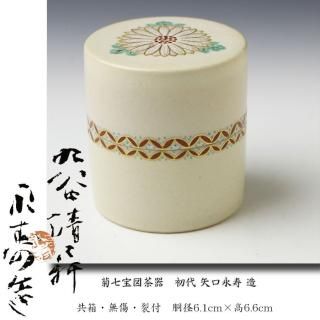

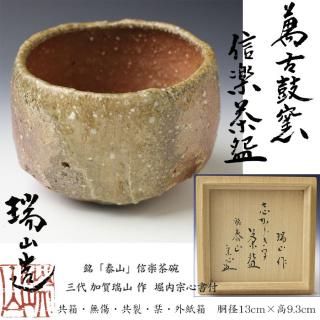

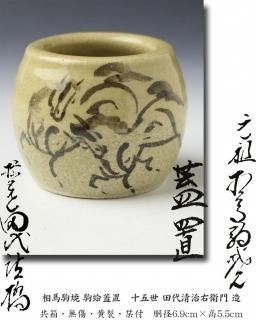

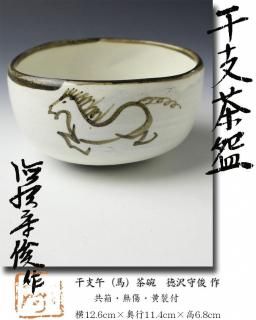

膳所焼 干支午茶碗 陽炎園造

SOLD OUT

◇陽炎園(岩崎新定)・・・大正2年生。遠州七窯の一つ、膳所焼の窯を復興した父・健三に師事。昭和60年滋賀県文化賞受賞。昭和62年膳所焼美術館を設立。平成21年没。

膳所焼 干支午茶碗 陽炎園造

SOLD OUT

◇陽炎園(岩崎新定)・・・大正2年生。遠州七窯の一つ、膳所焼の窯を復興した父・健三に師事。昭和60年滋賀県文化賞受賞。昭和62年膳所焼美術館を設立。平成21年没。

◇感じのよい白馬です。空を飛んでいるようですので、ペガサスのようです。令和8年の干支午の使用に如何でしょうか。

◇作品は、きれいで状態良好です。箱は、やや経年感あり。

◇平成2年の少し前の作品。 -

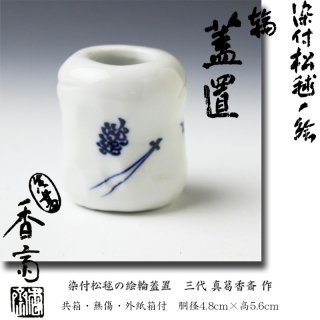

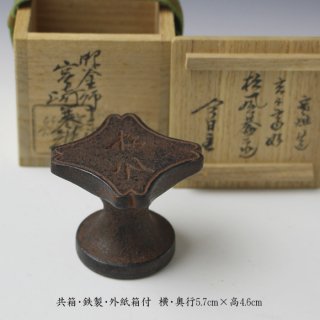

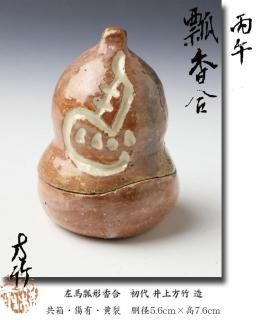

淡々斎好写筑羽根蓋置 藤井宗喜 造

SOLD OUT

◇藤井宗喜・・昭和15年生、富山県射水郡にて製作活動。昭和52年茶器美術工芸展で都知事賞受賞他。

淡々斎好写筑羽根蓋置 藤井宗喜 造

SOLD OUT

◇藤井宗喜・・昭和15年生、富山県射水郡にて製作活動。昭和52年茶器美術工芸展で都知事賞受賞他。

◇裏千家・淡々斎好写の蓋置で、銅製の薄作りで、象嵌入りで感じがよいです。

◇作品はきれいで状態良好です。

◇30年~40年前頃の作品。 -

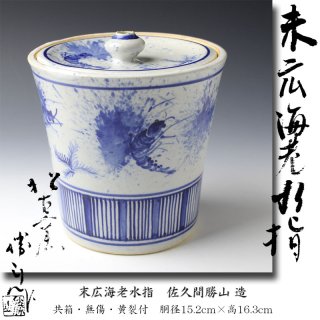

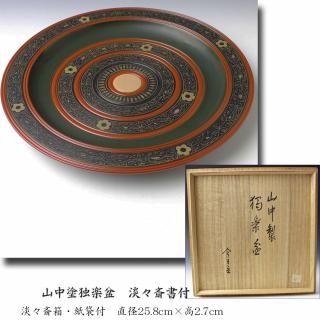

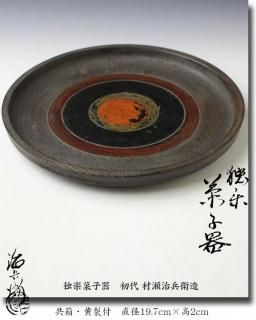

独楽菓子器 初代 村瀬治兵衛 造

SOLD OUT

◇村瀬治兵衛(初代)・・・明治30年、江戸時代から続く名古屋の木地師の家に生まれる。薄手の挽物を得意とした。魯山人と出会い、薄挽きの中に大胆さがある作風を確立する。木地師と塗師の両方の仕事を手掛け、一貫制作を始める。後に東京の料亭等から注文が増え、昭和26年に東京へ転居する。昭和51年、に代に家督を譲って隠居し、「治庵」と号す。晩年は、樂茶碗の制作でも名を知られる。昭和60年、没

独楽菓子器 初代 村瀬治兵衛 造

SOLD OUT

◇村瀬治兵衛(初代)・・・明治30年、江戸時代から続く名古屋の木地師の家に生まれる。薄手の挽物を得意とした。魯山人と出会い、薄挽きの中に大胆さがある作風を確立する。木地師と塗師の両方の仕事を手掛け、一貫制作を始める。後に東京の料亭等から注文が増え、昭和26年に東京へ転居する。昭和51年、に代に家督を譲って隠居し、「治庵」と号す。晩年は、樂茶碗の制作でも名を知られる。昭和60年、没

◇古作風で、出来のよい作品です。

◇状態良好です。

◇昭和39年以降の作品。(栞より) -

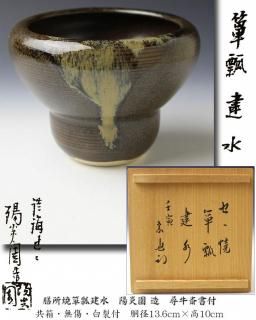

平戸焼 白磁宝尽し建水 今村悦山 作

平戸焼 白磁宝尽し建水 今村悦山 作 SOLD OUT

◇長崎県佐世保市の平戸焼の今村悦山さんの作品です。現在、14代目ですが、先代作かと思われます。

SOLD OUT

◇長崎県佐世保市の平戸焼の今村悦山さんの作品です。現在、14代目ですが、先代作かと思われます。

◇白磁の宝尽くし図で、感じのよい作品です。

◇作品は、きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇30年〜40年前頃の作品。