50,000円〜

-

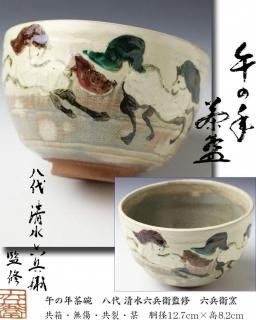

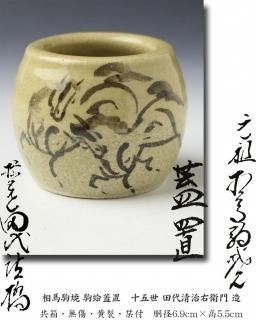

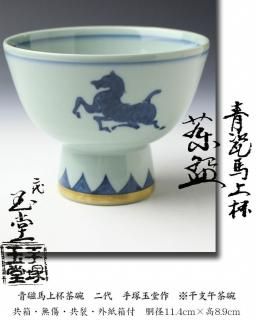

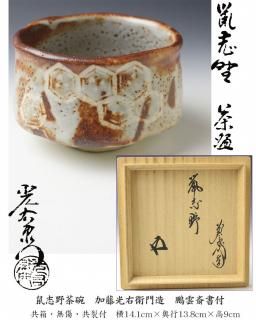

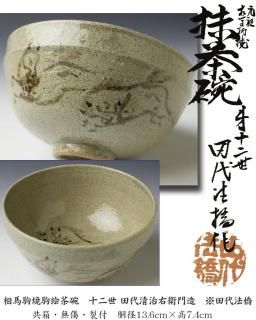

相馬駒焼駒絵茶碗 十二世 田代清治右衛門 造 ※田代法橋

SOLD OUT

◇十二世 田代清治右衛門・・象嵌の技法に長じ、明治34年、パリ万国博覧会受賞。明治37年、アメリカ・セントルイス博受賞。明治43年、日英博覧会受賞。大正14年、没。十五世 田代清治右衛門が、平成23年没後の現在は、相馬駒焼の製作は行われていない。

相馬駒焼駒絵茶碗 十二世 田代清治右衛門 造 ※田代法橋

SOLD OUT

◇十二世 田代清治右衛門・・象嵌の技法に長じ、明治34年、パリ万国博覧会受賞。明治37年、アメリカ・セントルイス博受賞。明治43年、日英博覧会受賞。大正14年、没。十五世 田代清治右衛門が、平成23年没後の現在は、相馬駒焼の製作は行われていない。

◇相馬焼の馬の絵が三頭描かれています。令和8年の干支に如何でしょうか。十二代の共箱作品は、少なめです。

◇作品は、状態良好です。

◇明治〜大正頃の作品。 -

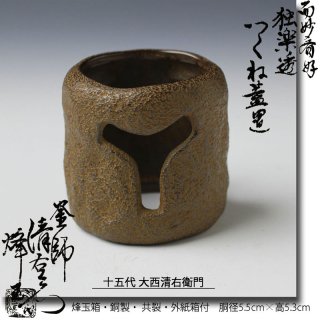

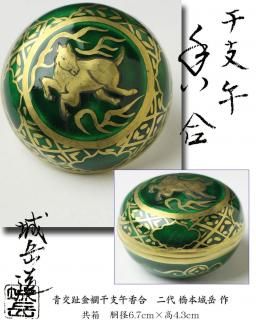

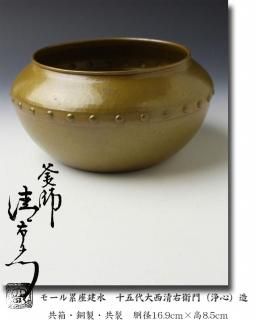

鵬雲斎好モール累座建水 十五代大西清右衛門(浄心)造

58,000円(内税)

◇十五代大西清右衛門(浄心)・・十四代浄中の次男として大正13年生まれる。九州大学卒業後、京都大学大学院、京都美術学校専攻科にて学ぶ。昭和三十五年に十五代大西清右衛門を襲名。千家の好みの釜を多く作った・・・

鵬雲斎好モール累座建水 十五代大西清右衛門(浄心)造

58,000円(内税)

◇十五代大西清右衛門(浄心)・・十四代浄中の次男として大正13年生まれる。九州大学卒業後、京都大学大学院、京都美術学校専攻科にて学ぶ。昭和三十五年に十五代大西清右衛門を襲名。千家の好みの釜を多く作った・・・

◇鵬雲斎好の蓋置です。托鉢僧の持つ鉄鉢形を象り、張り出した胴の部分は、一段切り替わり累座で留めたように鋳出されている。昭和40年代の好みである。

◇割りとシミがあります。この手は使用や湿気等によりシミになりやすいです。その他は状態良好です

◇40年~50年前頃の作品。 -

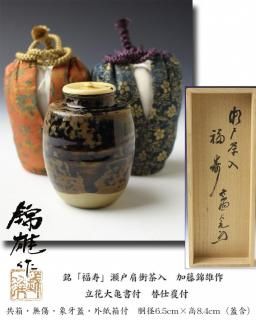

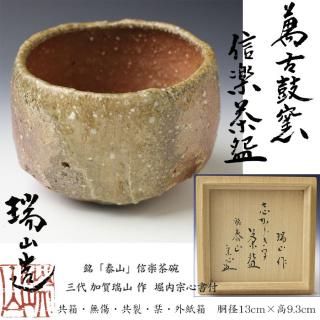

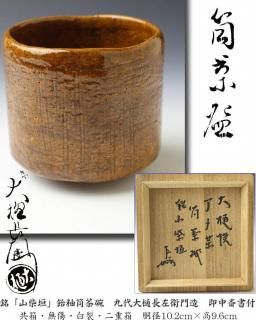

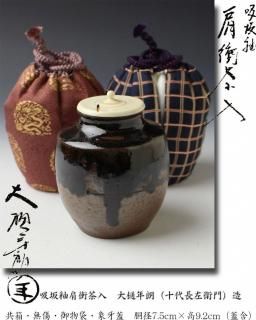

吸坂釉肩衝茶入 大樋年朗(十代長左衛門)造 替仕覆付

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

吸坂釉肩衝茶入 大樋年朗(十代長左衛門)造 替仕覆付

SOLD OUT

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

◇大樋年朗・・昭和2年、九代大樋長左衛門の長男として生まれる。同24年、東京芸大卒業。同62年、十代大樋長左衛門襲名。平成2年、大樋美術館を開館。平成23年、文化勲章受章。平成28年、「長左衛門」の名跡を長男・大樋年雄に譲って、以後は陶冶斎を名乗る。令和5年、没。

◇出来のよい作品です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇昭和59年以降の作品。(栞より) -

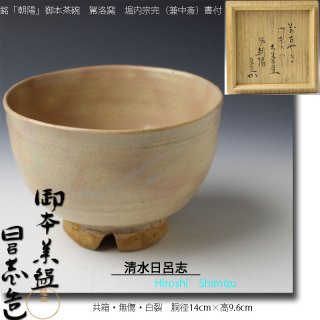

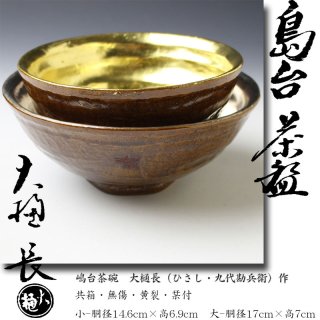

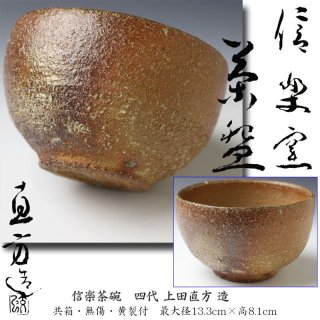

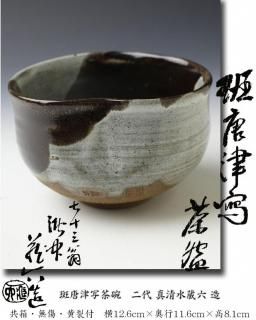

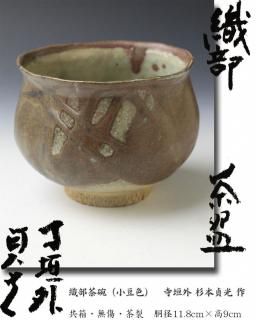

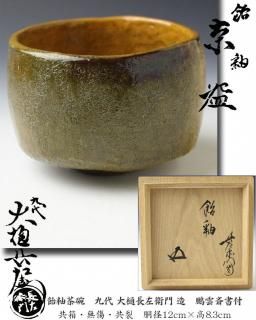

飴釉茶碗 九代大樋長左衛門造 鵬雲斎書付 ※大樋焼

SOLD OUT

◇大樋長左衛門(九代)・・明治34年生まれ。江戸前期から加賀藩前田家御用窯として代々茶道具を製してきた大樋家の宗家。昭和9年に九代目襲名。中興の祖といわれた五代に匹敵する名工といわれた。昭和61年、没。

飴釉茶碗 九代大樋長左衛門造 鵬雲斎書付 ※大樋焼

SOLD OUT

◇大樋長左衛門(九代)・・明治34年生まれ。江戸前期から加賀藩前田家御用窯として代々茶道具を製してきた大樋家の宗家。昭和9年に九代目襲名。中興の祖といわれた五代に匹敵する名工といわれた。昭和61年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。

◇使う場所により表情が違う、よい茶碗です。

◇作品は、きれいで状態良好です。(指摘あり)

◇50年前頃の作品。

◇鵬雲斎・・・大正12年、京都府生まれ。同志社大学卒業後、ハワイ大学修学、韓国・中央大學校大学院博士課程修了・・ -

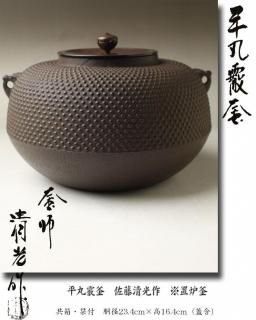

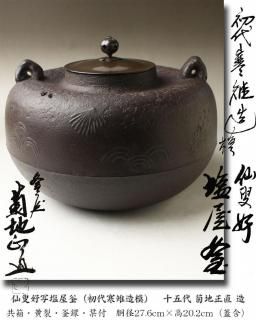

仙叟好写塩屋釜(初代寒雉造模) 十五代 菊地正直 造 ※炉釜

SOLD OUT

◇菊地正直(十五代)・・昭和34年、山形生。武蔵野美術大学彫刻科卒、卒業制作最優秀賞受賞。城主最上義光公御用鋳物師にて発祥した菊地家に生まれる。叔父の長野垤志(人間国宝)・十四代菊地正直に師事する。日本工芸会正会員。

仙叟好写塩屋釜(初代寒雉造模) 十五代 菊地正直 造 ※炉釜

SOLD OUT

◇菊地正直(十五代)・・昭和34年、山形生。武蔵野美術大学彫刻科卒、卒業制作最優秀賞受賞。城主最上義光公御用鋳物師にて発祥した菊地家に生まれる。叔父の長野垤志(人間国宝)・十四代菊地正直に師事する。日本工芸会正会員。

◇裏千家四代・仙叟好の初代宮崎寒雉が作った塩屋釜を模した作品です。

◇和銑で作られた、よい格好の釜です。

◇作品は、多少使用されていますが、特に問題なく状態良好です。

◇30〜40年前頃の作品。 -

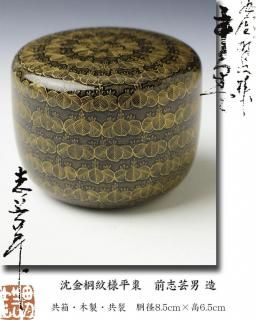

朱金地鶴平棗 内銀地 鈴木睦美 造 鵬雲斎書付

88,000円(内税)

◇鈴木睦美(すずきむつみ)・・昭和17年、二代鈴木表朔の次男として京都生まれる。京漆器の伝統を受け継ぎ、用の美をそなえ、手にとって使い、肌で漆のよさがわかるような作品を製作。ニューヨークメトロポリタン博物館、サンフランシスコ東洋博物館にて展示他。平成21年、没。

朱金地鶴平棗 内銀地 鈴木睦美 造 鵬雲斎書付

88,000円(内税)

◇鈴木睦美(すずきむつみ)・・昭和17年、二代鈴木表朔の次男として京都生まれる。京漆器の伝統を受け継ぎ、用の美をそなえ、手にとって使い、肌で漆のよさがわかるような作品を製作。ニューヨークメトロポリタン博物館、サンフランシスコ東洋博物館にて展示他。平成21年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。鶴蒔絵と朱金が上品です。

◇きれいで状態良好です。

◇昭和54年頃の作品。 -

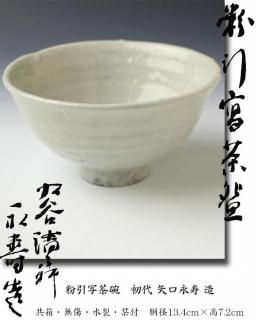

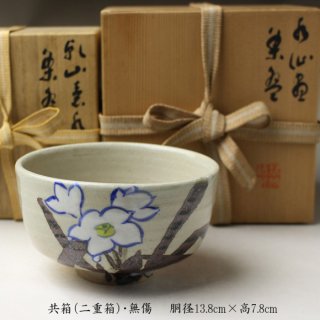

乾山写雪松茶碗 十六代 永楽善五郎(即全)造

乾山写雪松茶碗 十六代 永楽善五郎(即全)造 SOLD OUT

◇永楽善五郎・・千家十職の永楽家の十六代を昭和9年に襲名。永楽即全。平成10年没。現在は十八代目。

SOLD OUT

◇永楽善五郎・・千家十職の永楽家の十六代を昭和9年に襲名。永楽即全。平成10年没。現在は十八代目。

◇華やかで、冬の寒い頃にぴったりの茶碗です。筒茶碗に近い形状です。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇40年前頃の作品。 -

仁清写柳鞠茶碗 十六代 永楽善五郎(即全)造

仁清写柳鞠茶碗 十六代 永楽善五郎(即全)造 85,000円(内税)

◇永楽善五郎・・千家十職の永楽家の十六代を昭和9年に襲名。永楽即全。平成10年没。現在は十八代目。

85,000円(内税)

◇永楽善五郎・・千家十職の永楽家の十六代を昭和9年に襲名。永楽即全。平成10年没。現在は十八代目。

◇蹴鞠と柳が優雅に描かれた感じのよい作品です。

◇作品は、状態良好です。箱は経年感等あり。

◇50〜70年前頃の作品。 -

芽張柳蒔絵大棗 五代 川端近左 造

芽張柳蒔絵大棗 五代 川端近左 造 68,000円(内税)

◇川端近左(五代)・・大正四年、奈良県生。昭和3年、十二歳で四世近左に入門。同16年、養子となり、同38年、五代近左を襲名。伝統的な意匠と技法を守りつつ、今までにない味わいを出そうと、忠実に仕事に取り組んでいた。同56年、大阪府工芸功労賞。平成11年、没。現在、六代目。

68,000円(内税)

◇川端近左(五代)・・大正四年、奈良県生。昭和3年、十二歳で四世近左に入門。同16年、養子となり、同38年、五代近左を襲名。伝統的な意匠と技法を守りつつ、今までにない味わいを出そうと、忠実に仕事に取り組んでいた。同56年、大阪府工芸功労賞。平成11年、没。現在、六代目。

◇芽張柳が上品に蒔絵されています。

◇作品は、きれいで状態良好です。

◇40年前頃の作品です。 -

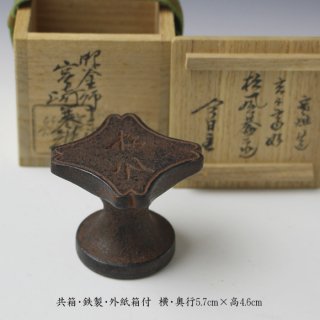

唐松金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造

唐松金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造 55,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

55,000円(内税)

◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。

◇鉄地に唐松金銀象嵌が三方向にあり、1本の象嵌なかにも濃淡があり、感じよいです。

◇作品、基本的にきれいで状態良好です。(指摘あり)

◇30年〜40年前頃の作品 。 -

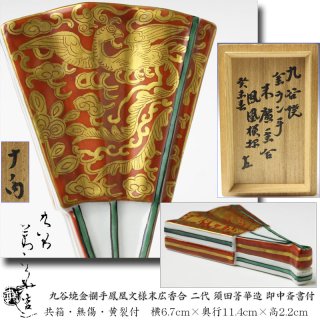

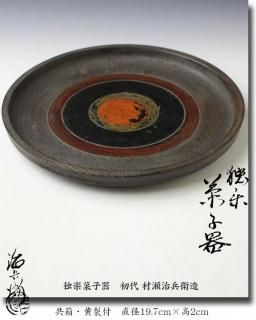

浅黄交趾鳳凰紋皆具 伊藤南山造 鵬雲斎好・書付

浅黄交趾鳳凰紋皆具 伊藤南山造 鵬雲斎好・書付 280,000円(内税)

◇伊藤南山・・昭和34年、京都生。平成11年、伝統工芸士に認定される。平成17年、浅黄交趾鳳凰紋皆具が鵬雲斎大宗匠の御好物となる。平成20年、京都迎賓館において作品使用。令和7年、没。

280,000円(内税)

◇伊藤南山・・昭和34年、京都生。平成11年、伝統工芸士に認定される。平成17年、浅黄交趾鳳凰紋皆具が鵬雲斎大宗匠の御好物となる。平成20年、京都迎賓館において作品使用。令和7年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の御好で書付があります。華やかな作品です。

◇きれいで状態良好です。

◇平成17年以降の作品。

◇ 鵬雲斎・・・大正12年、京都府生まれ。同志社大学卒業後、ハワイ大学修学、韓国・中央大學校大学院博士課程修了。昭和24年、大徳寺管長後藤瑞巌老師のもとで修業得度・・ -

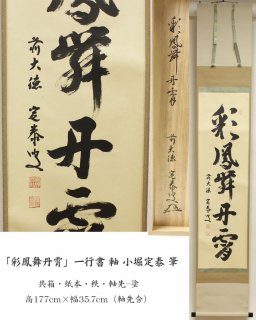

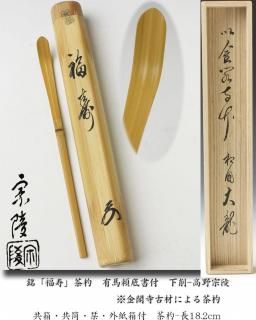

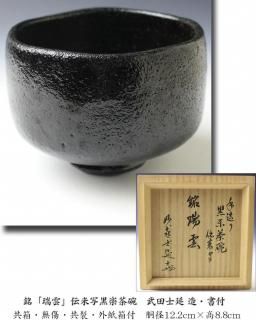

黒茶碗 大樋年朗(十代長左衛門)造 鵬雲斎書付

黒茶碗 大樋年朗(十代長左衛門)造 鵬雲斎書付 138,000円(内税)

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

138,000円(内税)

◇十代大樋長左衛門の襲名前の作品です。

◇大樋年朗・・昭和2年、九代大樋長左衛門の長男として生まれる。同24年、東京芸大卒業。同62年、十代大樋長左衛門襲名。平成2年、大樋美術館を開館。平成23年、文化勲章受章。 平成28年、「長左衛門」の名跡を長男・大樋年雄に譲って、以後は陶冶斎を名乗る。令和5年、没。

◇裏千家・鵬雲斎宗匠の書付があります。

◇出来のよい作品です。

◇作品は、きれいで美品です。

◇40年前頃の作品。